2009年11月21日

ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモア

(存在しないCD復刻シリーズのためのライナーノーツ)

イギリスのテナー・サックス奏者アラン・スキッドモアのキャリアには、70年代後半から80年代にかけて、大きな空白があると考えられてきた。この沈黙期間を経て、彼の音楽には「かつての切れ味がなくなった」と評する人もいる。だが、スキッドモアがその間、まったくの新天地に活動の場を移し、さまざまな名義で10枚近いアルバムを発表していたとしたら? そこには以前にも増して熱く研ぎ澄まされた、炎のような演奏が記録されているとしたら?

このシリーズは、再発売もCD化もされたことのないこれらのアルバムを録音順に集大成し、アラン・スキッドモアという稀代のジャズ演奏家の真価を、改めて世に問うためのものである。

[1] European Jazz Quintet

"Live at Moers Festival" (Ring/Moers Music MOMU 01018)

rec. 1977/05/29

Alan Skidmore (ts), Gerd Dudek (ts), Leszek Zadlo (ts),

Ali Haurand (b, perc), Pierre Courbois (ds, perc)

[2] European Jazz Concensus

"Four for Slavia" (MRC 1C 066-32 855)

rec. 1977/06

Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss, shenai),

Adelhard Roidinger (b), Lala Kovacev (ds)

[3] Skidmore/Dudek/Roidinger/Kovacev

"Morning Rise" (Ego 4006)

rec. 1977/09

Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss),

Adelhard Roidinger (b), Lala Kovacev (ds)

[4] European Jazz Quintet

"European Jazz Quintet" (Ego 4012)

rec. 1978/11

Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss), Leszek Zadlo (ts, ss),

Ali Haurand (b, perc), Pierre Courbois (ds)

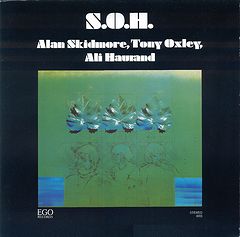

[5] Alan Skidmore/Tony Oxley/Ari Haurand

"S.O.H." (Ego 4011)

rec. 1979/02

Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds)

[6] SOH (Skidmore/Oxley/Haurand)

"SOH" (View VS 0018)

rec. 1981/04/25

Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds, perc)

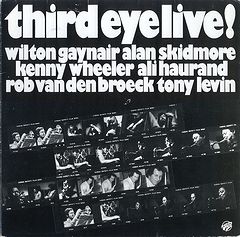

[7] Third Eye

"Third Eye Live!" (View VS 0021)

rec. 1982/01/13

Alan Skidmore (ts), Wilton Gaynair (ts), Kenny Wheeler (flh),

Rob van den Broeck (p), Ali Haurand (b), Tony Levin (ds)

[8] European Jazz Quintet

"III" (Fusion 8010)

rec. 1982/02/16

Gerd Dudek (ts, ss), Leszek Zadlo (ts, ss), Alan Skidmore (ts, ss),

Ali Haurand (b), Pierre Courbois (ds)

本シリーズは以上8枚から成るが、ぜひ追加しておきたいものとして、2007年に発掘リリースされた下記のCDがある。録音順からいっても、これが(今のところ)この時代の最後の1枚ということになる。

[9] S.O.H. (Alan Skidmore/Tony Oxley/Ali Haurand)

"Live in London" (Jazzwerkstatt JW 016)

rec. 1983

Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds, perc)

amazon.co.jp

1942年生まれ、ロンドン出身のアラン・スキッドモアは、英国トラッド・ジャズのサックス奏者ジミー・スキッドモアを父に持ち、十代でプロ活動を開始。65年にアレクシス・コーナーのグループで録音デビューする。ジャズ演奏家としては、69年から72年にかけて20枚以上の先鋭的アルバム(自身のリーダー作2枚を含む)に参加。台頭する英国ジャズ新世代の逸材として注目された。

74年にはジョン・サーマン、マイク・オズボーンとともにサックス・トリオ S.O.S. を結成。75年からはエルトン・ディーンのグループ Ninesense に参加し、やがて双頭アルバム『El Skid』(エルトン+スキッドモアの略)の制作に至る。だがこれを録音した77年を最後に、イギリスのジャズ界からアラン・スキッドモアの姿は消えてしまう。「カムバック作」として知られているのは、88年に録音された18年ぶりのリーダー作『Tribute to 'Trane』である。

だがこの間、スキッドモアは音楽活動の中心を西ドイツに移していた。ベース奏者アリ・ハウランド(1943年生まれ、ドイツ出身)と組んで、ハウランドが始めたヨーロッパのジャズ演奏家のゆるやかな集合体(現在はユーロピアン・ジャズ・アンサンブルと名乗っている)に参加。6年の間に、自らがリーダーもしくは共同リーダーとなる上記のアルバム8枚を次々に録音する。これらはいずれもミュンヘンやハンブルクやベルリンのマイナー・レーベルから発売されたため、ヨーロッパ・ジャズのファン以外にはほとんど知られることがなく、他国盤が出ることもなかった。

追加の1枚を含めた9枚のアルバムは、3つのグループによって録音されている(1枚を除く)。

テナー・サックス+ベースとドラムズのトリオ「S.O.H.」で3枚。

テナー・サックス2本+ベースとドラムズのカルテット「ユーロピアン・ジャズ・コンセンサス」で2枚。

テナー・サックス3本+ベースとドラムズのクインテット「ユーロピアン・ジャズ・クインテット」で3枚。

要するに、ホーンもピアノも抜きで、無骨なまでにテナー・サックスの可能性を追求した編成ばかりということになる。残る1枚は、ピアノ入りのグループ「サード・アイ」だが、スキッドモアによるメンバー紹介を聞く限り、ここでも共同リーダー的な役割を果たしたようだ。

アルバム [5] [6] [9] の S.O.H. は、スキッドモア、オクスレー、ハウランドの頭文字を取ったトリオ。泣く子も黙る英国フリー・ジャズのトップ・ドラマー(のひとり)トニー・オクスレー(1938年生まれ、イギリス出身)と、多彩な技を持つアリ・ハウランドのベースをバックに、スキッドモアがワン・ホーンでじっくりと吹きまくる。スキッドモアの語彙、構成力、集中力がもっともよくわかる編成。他のアルバムはサックス奏者が複数いるため、気を抜いて聴いていると誰のソロだかわからなくなるが、その点この3枚はわかりやすく聴きやすい。

アルバム [2] [3] はユーロピアン・ジャズ・コンセンサス。 [3] はメンバー4人の名義だが、同一グループと考えていいだろう。アラン・スキッドモアと、独フリー・ジャズ第一世代として活躍したゲルト・デュデック(1938年生まれ、ドイツ出身)がフロントに並ぶ双頭グループだが、録音はこの2枚しか残されていない。ベースは、このころよく山下洋輔と共演していたアデルハルト・ロイディンガー(1941年生まれ、オーストリア出身)。アタックの強いドラムズでフロントを煽るララ・コヴァチェフは、ユーゴスラビア出身で、ビッグ・バンドを中心に50年代から活躍してきたベテランだという。この2枚のアルバムで聴ける東欧的なエキゾティズムも、コヴァチェフの存在と関連がありそうだ。

アルバム [1] [4] [8] のユーロピアン・ジャズ・クインテットは、ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモアが、もっとも長期間(少なくとも6年間)維持することのできたグループ。スキッドモア、ゲルト・デュデックに、レスゼク・ザドロ(1945年生まれ、ポーランド出身)を加えたフロントで、3人全員がテナーとソプラノ・サックスを持ち替えながら、ヘヴィ級の演奏を聴かせてくれる。ベースはアリ・ハウランド。サックス3人の大暴れを前に一歩も引かないドラムズはピエール・クールボワ(1940年生まれ、オランダ出身)。クールボワは、ギュンター・ハンペル・グループとフリー・ミュージック・クインテットでESPレーベルに録音を残したあと、自らのグループ、アソシエーションP.C.を結成した、勃興期のフリー・ジャズとジャズ・ロックの両方に足跡の残る重要人物である。

サックスの3人がそれぞれソロをとるだけでなく、サックス・アンサンブルとして集団即興の可能性が追求されているのもこのグループの聴きどころ。スキッドモアがかつてマイク・オズボーン、ジョン・サーマンとともに結成したグループ S.O.S. の発展形と見ることもできる。シンセサイザーや多重録音を駆使する S.O.S. の音楽性は、(その後の3人の活動を考えると)サーマンの主導だったように思われがちだが、スキッドモアもサックス3人という編成にこだわりがあったのではないか。

アルバム [7] のサード・アイは、ベースのアリ・ハウランドのグループで、ここではゲストとして、ケニー・ウィーラー(1930年生まれ、カナダ出身)、ウィルトン・ゲイナー(1927年生まれ、ジャマイカ出身)が加わっている。

ちなみに、この時のピアノはロブ・ヴァン・デン・ブルック(1940年生まれ、オランダ出身)、ドラムズはトニー・レヴィン(1940年生まれ、イギリス出身)だが、これにアラン・スキッドモアとゲルト・デュデックを加えた5人が、現在ではユーロピアン・ジャズ・クインテットの名を引き継いでいる。そう、驚くなかれ、彼らは2009年の今も全員が健在で、一緒に演奏活動を続けているのだ。

ここから先はまったくの推測になるが、アラン・スキッドモアが「ヨーロッパ時代」を過ごすことになった理由を考えてみたい。

イギリスで、シリアスなジャズの担い手として60年代末に登場したスキッドモアは、同世代の僚友たちとともに注目を集め、いきなりデッカ、フィリップスという二大メジャー・レコード会社で自身のリーダー・アルバムを制作する幸運に恵まれる。

ジョン・コルトレーンの音楽に大きな影響を受け(エルヴィン・ジョーンズとはのちに親交を結んでいる)、69年にはアート・アンサンブル・オブ・シカゴと共演し、70年にはソフト・マシーンの、71年にはウェザー・リポートのホーン・セクションとして録音やツアーに参加したスキッドモアは、これらの多彩な経験を次作に生かせるはずだった。だが、70年代の音楽産業は巨大化、寡占化の一途をたどり、メジャー・レーベルにシリアスなジャズの居場所はなくなってしまう。

端的に言えばジャズでは食えなくなったわけで、同世代の仲間たちも、アメリカで成功したジョン・マクラフリンや、のちにECMの専属アーティストになるジョン・サーマンを除けば、みな自主独立の活動へと沈潜していくことになる。

そんな中では、ジャズ以外のライヴやスタジオの仕事をコンスタントに続けていたスキッドモアの状況はまだましなほうだったかもしれない。デビュー以来一貫して、英国R&Bシーンでの演奏、ポップスのスタジオ録音に参加しており、『ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン』のサックスも、ケイト・ブッシュの「サキソフォン・ソング」のサックスも、40年前からジョージー・フェイムのバンドでサックスを吹いているのもスキッドモアなのだから。

レコード業界の大きな変化にともなう70年代のこうした苦況は、イギリスだけに限らず、またジャズだけに限らず、多くの音楽家が経験したものだろう。そうした中にあって、30代なかばのアラン・スキッドモアが、経済的な安定よりも音楽家としての発表の場を求めて、新天地に活動の中心を移した――移さざるを得なかった、というのが「ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモア」の真相なのではないか。

60年代末から音楽祭などでたびたび西ドイツを訪れていたスキッドモアは、同地に熱心なフリー・ジャズ愛好家の多いことを知っていたし、ロルフ・キューンやフォルカー・クリーゲルのアルバムに参加したことで、ヨーロッパの演奏家との切磋琢磨も経験済みだった。 [1] を聴くとき、そこに新たな仲間と聴衆を得て好きな音楽に邁進できる喜びが溢れているように聞こえるのは私だけだろうか。

あくまで個人的な体験だが、1984年の春から秋にかけて、ロンドンで数週間暮らした時、ロニー・スコッツ・クラブや100クラブに足繁く通ったが、アラン・スキッドモアの姿や名前をついぞ見た記憶がない。もちろん当時はまだスキッドモアのことなど何も知らず、それどころか大勢のイギリスのジャズ演奏家をこのとき初めて知ったのだが、その中に地元っ子のスキッドモアがいなかったことは、今になって考えてみると不思議で、やはり完全にイギリスを離れていたのではないかと思える。

86年ごろからロンドンのジャズ・シーンに復帰したスキッドモアは、その後、現在までに7枚のリーダー・アルバムをコンスタントに発表している。メジャー・レーベルと再契約する機会はついぞ訪れていないが、昨今の情勢では、音楽家よりも先にレコード会社のほうが消滅しそうである。そして例えば、アラン・スキッドモア・カルテットによって05年に録音されたジョン・コルトレーンの曲「Lonnie's Lament」は、24年前に S.O.H. で録音された同曲と、方法は違っても同じぐらいの感動で迫ってくるのだ。

投稿者 chisesoeno : 2009年11月21日 00:00

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://chisesoeno.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/51